BLOG・NEWS

- TOP >

- スタッフブログ

-

なぜぎっくり腰は突然起こる?原因とスピーディーな解消法

急な腰痛、「ぎっくり腰」はなぜ起こるのでしょうか?この記事では、ぎっくり腰の原因と直後の適切な対処方法、さらには予防策までを詳しく解説します。理解と正しい対応が、再発防止につながり、健康的な日常生活を送るための第一歩となります。

はじめに

ぎっくり腰とは何か、なぜ発生するの?

ぎっくり腰は、急な動作や重いものを持ち上げた際に発生する急性の腰痛です。筋肉や靭帯に予期せぬ負荷がかかることで、激しい痛みが生じます。この症状は、体の筋肉が適切に準備されていない状態で突然の力が加わることにより引き起こされることが多いです。

原因

筋肉の急激な負荷や突然の動作

ぎっくり腰の直接的な原因は、不意の動作や重い物を不適切な方法で持ち上げることにあります。体が準備されていない状態で急に重い負荷がかかると、腰部にある筋肉や靭帯が過剰に引っ張られ、急性の痛みを感じることになります。また、運動不足や肥満も腰への負担を増大させ、ぎっくり腰を引き起こしやすくします。

初期対応

ぎっくり腰が発生した直後の応急処置

ぎっくり腰を感じたら、最初に行うべきことは、患部を冷やすことです。冷却は炎症を抑え、痛みを軽減します。氷嚢や冷湿布を使って、15分から20分程度冷やしましょう。また、痛みが強い場合は動かず、痛みが少し和らぐまで安静にしてください。

予防策

定期的なストレッチや体幹トレーニング

ぎっくり腰を予防するためには、定期的な運動とストレッチが効果的です。特に体幹を強化するトレーニングは、腰を支える筋肉を強くし、怪我のリスクを減らすことができます。適切なウォームアップとストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、日常的な動作での急な負荷に対応できるようにします。

長期管理とリハビリテーション

痛みが和らいだ後の体の動かし方

ぎっくり腰の痛みが和らいだ後は、ゆっくりと体を動かし始めることが重要です。適度な運動は血行を促進し、筋肉の回復を助けます。リハビリテーションの専門家や医師の指導のもとで、正しい運動方法を学び、次第に通常の活動量に戻していきましょう。初期の段階で無理をせず、徐々に活動を増やすことで、再発を防ぎつつ、腰の機能を徐々に回復させることができます。

専門家のアドバイス

症状が繰り返される場合

ぎっくり腰の症状が頻繁に繰り返される場合や、痛みが改善せず持続する場合は、専門の医療機関を受診することが重要です。また、腰痛とともに下肢に痛みやしびれがある場合や、熱感、冷汗など他の症状が伴う場合は、ぎっくり腰以外の疾患の可能性があるため、速やかに医師の診断を受けることが推奨されます。

-

セラバンドを使用したツイストランジ評価:体幹バランスの改善

セラバンドを使ったツイストランジ評価は、体幹のバランスや筋肉の短縮に関連した問題点を確認するための方法です。特に菱形筋や広背筋が短縮していると、肩甲骨の内転がスムーズに行えず、体幹のバランスが崩れる可能性があります。

この記事では、セラバンドを使用したツイストランジ評価で確認できる問題と、その治療法についてご紹介します。

セラバンドを使用したツイストランジ評価

この評価では、セラバンドを用いて左右のツイストランジ動作を比較します。問題のある場合、以下のような症状が見られます。

右側が窮屈:評価の際、右側が左側に比べて動きが窮屈になる場合、菱形筋や広背筋の短縮が原因かもしれません。これによって、セラバンドを上手く引っ張ることができなくなります。

右股関節屈曲筋の弱さ:右股関節屈曲筋が弱いと、ツイストランジ時に力がうまく伝わらず、上半身の運動に影響が出ます。

治療部位

問題がある場合、以下の部位を重点的に治療することで、体幹のバランスを改善することができます。

右広背筋:肩甲骨や上半身の動きに関連しているため、広背筋の柔軟性と強さを向上させます。

菱形筋:肩甲骨の内転に関与しているため、菱形筋の短縮を解消し、正常な動きを取り戻します。

右股関節屈筋群:股関節の動きや安定性に関わるため、屈筋群の強化と柔軟性を重視します。

右内転筋:股関節の内転動作をサポートするため、内転筋の強化とバランスの改善を図ります。

まとめ

セラバンドを使用したツイストランジ評価は、体幹バランスや筋肉の短縮を確認する有効な方法です。この評価で見つかった問題に対して、治療部位を重点的に改善することで、体幹のバランスや運動機能を向上させることができます。専門家の指導のもと、適切なトレーニングとストレッチを行いましょう。

-

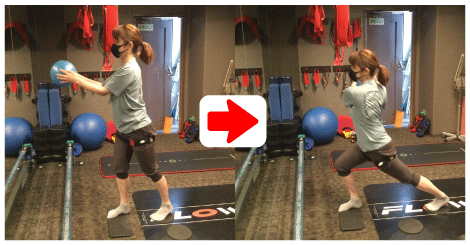

フリクショントレーニングと胸郭回旋運動:効果的なエクササイズ

フリクショントレーニングと胸郭回旋運動は、体幹の強化とバランスの向上に効果的なエクササイズです。このトレーニングは、摩擦を利用した動きと上半身と下半身の逆方向の回旋を組み合わせることで、全身の調和と安定性を向上させます。以下で、このエクササイズの方法とポイントをご紹介します。

エクササイズの方法

flow inの摩擦係数を利用し下肢を同一方向に動かす

このエクササイズでは、床に摩擦を生み出すflow inマットを敷きます。そして、足でマット上を同じ方向に滑らせるように動かします。この動作は、下肢の筋肉を使ってコントロールする必要があるため、バランスと筋力の向上に役立ちます。

上肢は下肢と反対側を回旋させる

上半身はボールなどを持ち、下半身とは反対の方向に回旋させます。この動きによって、体幹をひねるような動作が生まれ、体幹の筋肉が効果的に刺激されます。

トレーニングのポイント

上肢(ボール)は地面に対して水平に動かす

エクササイズ中、上半身で持つボールなどは地面に対して水平に動かすよう意識しましょう。この動きは、体幹の筋肉をより強く刺激し、回旋運動の効果を高めます。

下肢は左右にぶれないよう枠の中で矯正運動させる

下半身の動きは、左右にぶれないように枠の中で矯正して行います。安定した動きを保つことで、下半身のバランス感覚を向上させることができます。

まとめ

体幹や軸を意識してエクササイズを行うことで、より効果的なトレーニングが可能です。フリクショントレーニングと胸郭回旋運動は、全身のバランスと強さを向上させるために効果的な組み合わせです。正しいフォームと意識を持ってトレーニングを行い、身体の調和と健康を維持しましょう。

-

レッドコードとバランスディスクを使った体幹トレーニング

体幹トレーニングは、健康な体を維持し、全身のバランスと安定性を向上させるために欠かせない要素です。今回の記事では、レッドコードとバランスディスクを活用した体幹トレーニングの方法について動画でご紹介します。

-

躁鬱と自律神経の関連

躁鬱病(双極性障害)と自律神経との関係は完全には解明されていませんが、いくつかの研究では、双極性障害の患者における自律神経の調節の異常が指摘されています。自律神経は、心拍数、呼吸、消化など、体の基本的な機能を無意識のうちに調節する神経系です。双極性障害の患者では、これらの自律的な機能が正常に機能しないことがあり、以下のような症状が現れることがあります。

睡眠障害:

躁状態やうつ状態のいずれにおいても、睡眠パターンが乱れることが一般的です。これは、自律神経が睡眠リズムの調節に重要な役割を果たすためです。

心拍数の変動: 躁状態では心拍数が上がることが多く、うつ状態では低下することがあります。これも自律神経の調節異常が影響している可能性があります。

ストレス反応:

双極性障害の患者は、ストレスに対する身体的反応が異常に強いか、または弱い場合があります。これは、ストレスホルモンの放出を制御する自律神経の機能不全によるものかもしれません。

自律神経の不調和が双極性障害の症状にどのように影響を与えるかについては、さらなる研究が必要ですが、自律神経の安定化を目的とした治療アプローチ(例えば、生活習慣の改善、リラクゼーション技術の導入など)が、症状の管理に役立つことがあるとされています。

双極性障害(躁鬱病)における気分の変動は、その頻度や期間に大きな個人差があります。全ての患者が毎日気分が変わるわけではありません。実際には、躁状態やうつ状態は数日から数週間、あるいは数ヶ月続くことが一般的です。気分の相が切り替わるタイミングも、個々の状況や外的要因、治療の有無などによって異なります。

双極性障害の主なタイプには次のようなものがあります:

双極I型障害: 躁状態が顕著で、通常はうつ状態が交互に現れます。躁状態は通常1週間以上持続し、うつ状態は2週間以上続くことが一般的です。

双極II型障害: 重度のうつ状態が主体で、軽度の躁状態(軽躁状態)が現れることが特徴です。こちらも気分の相は数週間から数ヶ月持続することが多いです。

サイクロチミア: 軽度の躁状態と軽度のうつ状態が交互に現れることが特徴ですが、双極I型やII型ほどの極端な症状は見られません。これらの軽度の気分変動は数日間持続することがあります。

さらに、双極性障害は「急速交代」と呼ばれる状態を伴うことがあり、これは1年に4回以上の気分の相の変化を伴う状態を指します。非常にまれですが、1日のうちに何度も気分が変わる「超急速交代」を経験する人もいます。

治療はこのような気分の変動を管理し、安定させることを目的としており、薬物療法、心理療法、生活習慣の改善などが組み合わされます。治療のアプローチは、個々の症状や生活環境に合わせてカスタマイズされる必要があります。