BLOG・NEWS

- TOP >

- スタッフブログ

-

座りっぱなしの生活が及ぼす健康への影響

現代社会では、多くの人が長時間座って過ごすことが日常となっています。オフィスワーク、通勤、そして家でのリラックスタイムまで、座りっぱなしの時間が長くなりがちです。

現代社会では、多くの人が長時間座って過ごすことが日常となっています。オフィスワーク、通勤、そして家でのリラックスタイムまで、座りっぱなしの時間が長くなりがちです。

①座りっぱなしの健康への影響

1. 心血管疾患のリスク増加

長時間座っていると、心臓病や脳卒中のリスクが高まります。身体活動の不足は、血圧の上昇やコレステロール値の悪化など、心血管系に悪影響を及ぼす要因となります。

2. 体重増加と肥満

身体の消費カロリーが減少し、体重増加につながります。特に、腹部に脂肪が蓄積しやすくなり、これがさらなる健康問題の原因となることがあります。

3. 筋力と骨密度の低下

定期的な運動不足は、筋力の低下や骨密度の減少につながり、骨折のリスクを高めます。

4. 糖尿病のリスク増加

座りっぱなしの生活は、インスリンの効果が低下し、血糖値が上昇することで、2型糖尿病のリスクを高めます。

5. 心理的影響

活動不足は、不安やうつ病など、心理的な問題を引き起こす可能性があります。

②アクティブな生活を取り戻すための戦略

1. 定期的な休憩を取る

長時間座ることを避けるために、1時間に一度は立ち上がって短い休憩を取りましょう。その間に軽いストレッチや歩行を行うと良いでしょう。

2. 立って仕事をする

立ちデスクを使用することで、座りがちな生活習慣を改善できます。立って仕事をすることで、カロリー消費量を増やし、血流を促進させることができます。

3. アクティブな通勤方法を採用する

自転車通勤や、一駅分歩くなど、通勤を身体活動の機会として利用しましょう。

4. 運動習慣を取り入れる

週に数回、ウォーキングなどの軽い定期的な運動を行うことで、身体の健康を維持することができます。

-

寒暖差による自律神経の乱れ

気温の急激な変化は、なぜ私たちの体調を崩すのでしょうか?今回は、寒暖差が自律神経に及ぼす影響とそのメカニズムを解説し、予防と対処法を提案します。健康的な生活を送るための具体的なアドバイスを得て、日常生活の質を向上させましょう!

1. 寒暖差と自律神経の関係性

私たちの身の回りでは、季節の変わり目による寒暖差が大きな話題になることがあります。特に春や秋に感じられる急激な気温の変化は、ただ不快なだけでなく、私たちの健康にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。最新の研究では、これらの寒暖差が自律神経のバランスを乱し、さまざまな健康問題を引き起こすことが示されています。こうした研究やデータを通して、寒暖差が私たちの体調にどのように影響するか、その概要を紹介します。2. 自律神経とは何か?

自律神経系は、私たちの意識とは無関係に体の様々な機能を自動的に調節するシステムです。心拍数、消化、呼吸、血圧といった生命維持に必要な活動をコントロールしています。この自律神経系は、交感神経と副交感神経の二つの部分から成り、私たちの体が外部環境の変化に適応できるように働きます。簡単に言うと、自律神経は私たちの体が自動的に最適な状態を保つための裏方のようなものです。3. 寒暖差による自律神経の乱れ

気温の急激な変化は、自律神経系にストレスを与え、そのバランスを乱すことがあります。寒暖差が大きいと、体は温度調節を迅速に行う必要があり、これが自律神経の負担となるのです。結果として、自律神経の乱れからくる頭痛、めまい、疲労感、不眠などの症状が引き起こされることがあります。さらに、自律神経の乱れは免疫機能の低下を招き、風邪などの病気にかかりやすくなることもあります。4. 予防と対処法

自律神経の乱れを予防し、対処するためには、規則正しい生活を心がけ、バランスの良い食事をとることが重要です。また、定期的な運動は自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。ストレス管理も非常に重要で、瞑想や深呼吸、ヨガなどリラックスを促す活動を取り入れることが推奨されます。睡眠の質を高めるために、就寝前のスクリーンタイムを減らし、寝室を快適な環境に保つことも効果的です。寒暖差が激しい時期には、体温調節を助けるために、屋内外の気温変化に適応する衣服を選ぶことも大切です。5. 専門的介入のタイミング

自律神経の乱れによる症状が日常生活に支障をきたすほど重度になった場合、または自己管理で改善が見られない場合は、専門家に相談することが重要です。特に、心拍数の異常や呼吸困難、長期間にわたる不眠などの症状が見られる場合は、速やかに相談しましょう。専門家は、必要に応じて更なる検査や施術計画を提案し、鍼灸治療やリハビリテーションやカウンセリングを含む総合的なサポートを提供することができます。6. 結論

寒暖差による自律神経の乱れは、多くの人が経験する一般的な問題ですが、適切な予防策と対処法を知っていれば、その影響を最小限に抑えることができます。規則正しい生活習慣を心がけ、バランスの取れた食事、定期的な運動、効果的なストレス管理を行うことで、自律神経のバランスを保ち、健康な日常生活を送ることが可能になります。また、症状が改善しない場合や重度の場合は、専門家のアドバイスを求めることが大切です。自律神経の乱れと上手に付き合い、寒暖差の激しい季節も健康的に過ごしましょう。 -

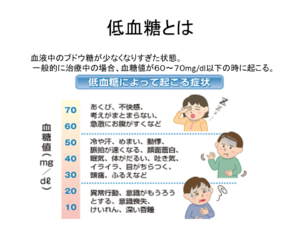

急な体調の悪化と低血糖の関係?!

低血糖とは、血液中のグルコース(血糖)レベルが通常よりも低くなる状態を指します。血糖値は、私たちが食事から得るエネルギーの主要な源です。健康な成人の正常な血糖値は、食後1~2時間以内に140mg/dL未満、空腹時(食事から8時間以上経過)で70~99mg/dLの範囲にあります。低血糖は、これらのレベルが70mg/dL未満になったときに診断されます。

【低血糖になる理由】

1.糖尿病の治療

糖尿病患者がインスリンや他の血糖降下薬を使用している場合、過剰に血糖値を下げることがあります。これは最も一般的な原因です。

2.不十分な食事摂取:

長時間食事をとらないか、カロリー摂取が不十分な場合、血糖値が低下することがあります。

3.過度の運動:特に食事やスナックを取らずに激しい運動をすると、使われるエネルギーが補充されずに血糖値が下がることがあります。

4.特定の薬剤の副作用

インスリンだけでなく、他にも低血糖を引き起こす可能性のある薬があります。

5.その他の健康状態

膵臓、肝臓、腎臓の疾患やホルモン異常も低血糖の原因となることがあります。

【低血糖の対策】

食事管理:

定期的にバランスの取れた食事を摂ることで、血糖値を安定させます。特に、炭水化物を含む食事を一日に数回に分けて摂取することが推奨されます。

スナックの活用:

長時間の空腹を避けるために、健康的なスナック(例:ナッツ、フルーツ、全粒穀物のスナック)を間食として摂取します。

運動前の食事:

激しい運動をする前には、炭水化物を含むスナックや食事を摂ることで、エネルギー源を確保します。

低血糖による朝の吐き気やだるさは、体が必要とするエネルギー(特に夜間の長時間断食後)が不足していることが原因で発生することがあります。

このような症状を軽減するためには、血糖値を安定させることが重要です。以下に、具体的な対処法をいくつか紹介します。

⚫︎夜遅くのスナック

炭水化物とタンパク質の組み合わせ: 就寝前に小さなスナックを摂ることで、夜間の血糖値の安定を図ります。全粒穀物のクラッカーやチーズ、少量のナッツとヨーグルトが良い例です。

⚫︎朝食を摂る

速やかな朝食: 起床後はできるだけ早くバランスの取れた朝食を摂ります。血糖値を上げ、一日を通じて安定させるのに必要です

⚫︎緊急時の糖分補給

グルコースの摂取: 吐き気や低血糖の症状が出た場合、速やかにグルコースタブレットや果糖を摂ることで、症状を軽減できます。

⚫︎水分補給を心がける

充分な水分摂取: 脱水は低血糖の症状を悪化させることがあります。水分補給を心がけ、特に朝は十分に水を飲むようにします。

✳︎低血糖によって引き起こされる症状は、軽度から重度までさまざまです。

ここでは、低血糖によく見られる症状を紹介します。

1. 初期の症状

振戦(震え)

発汗

急激な空腹感

めまいやふらつき

不安やイライラ

脈拍の増加

皮膚の蒼白

2. 認知機能に関する症状

集中困難

言葉のつかみどころがない

混乱

異常な行動や気分の変動

意識の混濁

3. 重度の症状

けいれん

意識喪失

昏睡

低血糖の症状は、個人によって異なり、時には症状が出る前に急速に血糖値が下がることもあります。

糖尿病患者の場合、低血糖を繰り返すと、低血糖に対する警告症状を感じにくくなることがあります(低血糖無自覚症)。

低血糖の初期症状を感じた場合は、速やかに対処することが重要です。具体的には、速効性の糖分(グルコースタブレット、果糖、ジュースなど)を摂取し、症状が改善しない場合は医療機関を受診する必要があります。定期的な血糖値のモニタリングと、医師の指導に従った適切な治療が低血糖の管理には不可欠です。

是非参考にしてくださいね!

-

立ち仕事による腰痛について

立ち仕事をしている方々が経験する一般的な課題の1つが、腰痛です。長時間の立ち仕事が、腰にどのような影響を与えるのでしょうか?

この記事では、立ち仕事と腰痛の関連性に焦点を当て、その原因やメカニズム、専門家による対策のアドバイスについて詳しく解説します。

立ち仕事による腰痛の理解が深まり、専門家からの有益なアドバイスを得ることで、腰痛の予防や対策に役立つ知識を身につけることができます。

腰痛の原因と立ち仕事の関連性についての解説

立ち仕事による腰痛の主な原因は、長時間同じ姿勢を保つことにあります。長時間立っていると、脊柱や筋肉に負担がかかり、腰部に圧力がかかります。また、姿勢の悪さや体重の偏り、筋力の不足も腰痛を引き起こす要因です。そのため、立ち仕事を行う人は、姿勢や体のバランスを意識し、適切な対策を取る必要があります。

立ち仕事中の動作や作業姿勢が腰痛を引き起こすメカニズムの解説

立ち仕事中に腰痛が引き起こされる主なメカニズムには、姿勢の不良や筋肉の疲労が関与しています。例えば、長時間同じ姿勢を保つことで、背骨の曲げ角度が変化し、腰部に負担がかかります。また、重い物を持ち上げたり、体をねじったりする動作も腰痛を引き起こす原因となります。さらに、足の負担を軽減するために片側に体重をかけることも、腰痛を招く可能性があります。

専門家による立ち仕事中の腰痛対策のアドバイスと指導

立ち仕事を行う際に腰痛を予防するためには、専門家からのアドバイスや指導が重要です。まずは、適切な姿勢を保つことが重要です。背筋を伸ばし、膝を軽く曲げ、体重を均等に分散させることで、腰への負担を軽減できます。また、定期的な休憩やストレッチを行うことで、筋肉の緊張を緩和し、血行を改善することができます。さらに、適切な靴や座布団を使用することも、腰痛を軽減するためのポイントです。専門家からのアドバイスを参考にしながら、立ち仕事中の腰痛対策を実践しましょう。

まとめ

立ち仕事による腰痛は、長時間同じ姿勢を維持することや、作業中の動作や姿勢の不良が原因となります。腰部に負担がかかることで、筋肉や脊柱にストレスがかかり、腰痛が引き起こされます。専門家からのアドバイスと指導を受けることで、適切な姿勢や動作を意識し、定期的な休憩やストレッチを行うことが重要です。また、適切な靴や座布団の使用も腰痛予防に役立ちます。立ち仕事を行う際は、自己管理と専門家の指導を組み合わせて、腰痛対策を実践しましょう。

-

更年期障害を理解し、乗り越えるためのガイド

更年期障害は、女性が中年期に達した際に経験する一連の身体的および精神的な症状のことを指します。通常女性が40代から50代にかけて経験するもので、女性の生殖機能が徐々に低下し、最終的には閉経(最後の月経)に至ります。更年期障害は、ホルモンバランスの変化によって引き起こされると考えられていますが、その影響は女性によって大きく異なります。

1.更年期障害の症状

更年期障害にはさまざまな症状がありますが、最も一般的なものには以下のようなものがあります

更年期障害は、女性が中年期にさしかかると起こり得る一連の症状であり、これらは主にホルモンの変動によって引き起こされます。以下では、更年期障害の一般的な症状について詳しく解説します。

①ホットフラッシュ

ホットフラッシュは、体の上半身に突然強い暑さを感じる症状で、顔の赤みや発汗を伴うことがあります。この症状は数秒から数分続くことがあり、夜間に起こる場合もあります。

管理方法: 軽減策には、軽い衣類の着用、冷たい水の摂取、環境温度の調整などがあります。また、カフェインや辛い食べ物の摂取を避けることも有効です。

②夜間の発汗

夜間の発汗は、特に就寝中に過度に汗をかくことを指し、しばしばホットフラッシュと関連しています。これにより、睡眠の質が低下することがあります。

管理方法: 寝具や寝間着を通気性の良い素材で選ぶ、寝室の温度を涼しく保つなどが有効です。

③情緒不安定

気分の変動、イライラ、怒りやすさ、泣きやすさなど、情緒の安定を欠くことがあります。これはホルモンバランスの変化による影響と考えられています。

管理方法: ストレス管理技術の実践、運動、十分な睡眠、必要に応じてカウンセリングやサポートグループの活用が推奨されます。

④睡眠障害

不眠症や睡眠の質の低下を経験することがあります。これは、ホットフラッシュや夜間の発汗、心配事などが原因で起こり得ます。

管理方法: 良い睡眠衛生の習慣を身につけることが重要です。例えば、就寝前のリラクゼーション技術の実践、寝室を暗く静かに保つ、定期的な睡眠スケジュールの確立などがあります。

⑤認知機能の問題

集中力の低下や記憶力の問題など、認知機能に影響を及ぼすことがあります。これらは一時的なもので、ホルモンの変動によって引き起こされると考えられています。

管理方法: 健康的な食事、定期的な運動、十分な睡眠、認知トレーニングや趣味などの活動を通じて脳を刺激することが推奨されます。

これらの症状は個人差が大きいため、自分に合った管理方法を見つけることが重要です。また、症状が日常生活に大きな影響を及ぼす場合は、医師に相談することをお勧めします。医師は、ホルモン補充療法や他の治療法を提案することがあります。

Continue generating

2.更年期障害の原因

更年期障害の主な原因は、女性ホルモンであるエストロゲンのレベルが変動することにあります。女性が年齢を重ねると、卵巣はエストロゲンを少なく産生するようになり、これが更年期に関連するさまざまな症状を引き起こす原因となります。

3.更年期障害の管理

更年期障害の症状は、生活の質に影響を及ぼす可能性がありますが、多くの場合、症状を管理するための方法があります

生活習慣の改善: 健康的な食事、定期的な運動、十分な睡眠を取ることが推奨されます。

ホルモン補充療法 (HRT): エストロゲンレベルの低下による症状を軽減するために、医師の監督のもとでホルモン補充療法が行われることがあります。

心理的サポート: 情緒不安定やストレスに対処するために、カウンセリングや支援グループへの参加が有効です。

代替療法: 植物エストロゲンを含む食品の摂取や、ヨガ、瞑想などのリラクゼーション技術が役立つことがあります。