めまい(眩暈)

- TOP >

- このような症状でお困りの方へ >

- めまい(眩暈)

めまい(眩暈)とは

また、耳鳴り難聴を伴う眩暈の場合、内耳にリンパ液が溜まってしまい生じる、メニエール病も有名です。 30~50 歳代に多く、生活習慣やストレスによる影響が高いとされています。

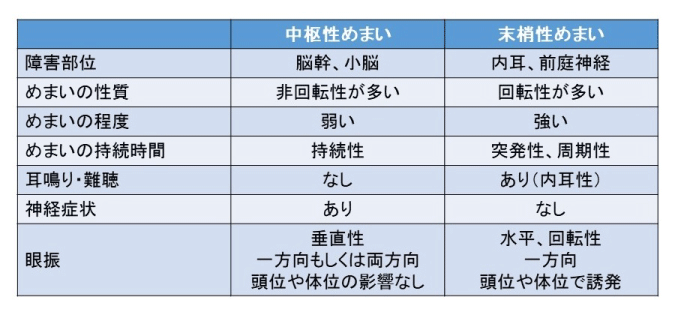

分類(中枢性・末梢性)

分類方法は多岐に渡りますが、ここでは、脳血管障害の後遺症などにより発症する中枢性めまいと、内耳での問題による末梢性めまいに分けてお話しします。

診断

中枢性めまいの場合は、上記のようなめまい以外の症状で鑑別されますが、末梢性の場合、障害部位により診断や治療法が異なります。

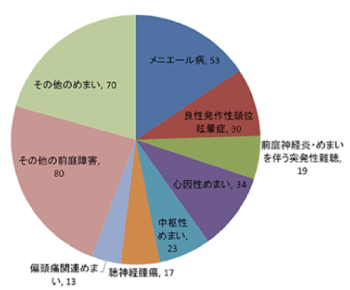

めまいを引き起こす疾患例

一般的治療

多くは薬物療法

メディカルジャパン西洋医学的アプローチ

ストレスや生活習慣といっても、何がどのように悪いのか?など分からないことも多く、どこから、何を改善するべきか悩む方もいると思います。

弊社では,現在の自律神経の活動状況を測る 自律神経診断を行い、ストレスは溜まっているのか?どのような特徴があるのか? など診断結果を基に、運動や食事など生活習慣の評価をとりながら、その方に合わせた治療を行っております。症状の改善だけではなく、予防対策やリスク管理を専門的にアドバイスいたします。

自律神経診断

メディカルジャパン東洋医学的アプローチ(原因疾患なしの場合)

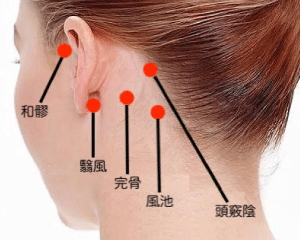

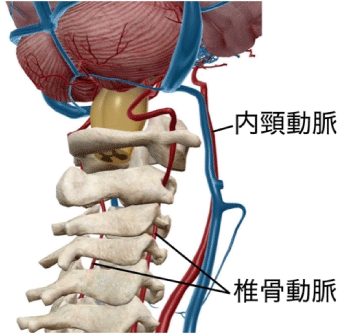

内耳や脳内循環の改善(椎骨動脈や内・外頸動脈の循環改善を中心に)

耳周囲などのつぼや反応点に施術します。

【処方例】

耳周囲:和髎(わりょう)、完骨、頭竅陰(あたまきょういん)、翳風(えいふう)

後頸部:風池

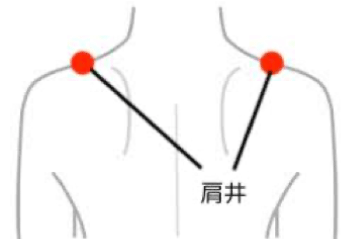

肩背部:肩井

東洋医学的には、以下のようなことを原因としてめまいが起こるとされています。

① 怒りやストレスによる肝陽の亢進

② 飲食不節や湿気による痰濁

③ 脾胃虚弱や慢性疾患、出血過多などによる気血両虚

④ 老化や房事方による腎精不足

来院された方の喜びの声

メディカルジャパン院で自律神経・末梢血流診断をしてもらいバランスが崩れている事がわかりました。的確な治療をしてもらい、今ではかなりよくなりました!私生活のアドバイスもして頂きありがとうございます。

参考文献

所属団体

関連情報

抜粋論文

椎骨動脈および内頸動脈の血流と大脳への流入量に関する頸部痛に対する徒手療法介入の影響(抜粋)

頭部や頸部を様々な肢位に固定し行う頸椎への徒手療法は、一時的に脳血流が損なわれる可能性があり血管へのストレスを増大させ、神経血管の有害事象の一因になる可能性が示唆されている。超音波による先行研究で、特定の頸部の位置が頭頸部動脈の血流速度を変化させる可能性を示唆するものがあるが、一定の結果が得られていない。頸部位置が与える血流影響について理解し、より安全な治療法を提供可能と考える。

健常者に対し磁気共鳴血管造影MRAを用いて、徒手療法時、一般的に使用される 頭頸部の位置が与える頭頸部の動脈血流と脳への血液供給について調べる。

対象者:無症状かつ正常な頸椎の関節可動域を有する健常成人20名(平均33歳)。

対象者はスキャナー内でうつ伏せとなり、頭頸部を以下の実験条件に設定した。

1.中間位

2.左回旋位

3.右回旋位

4.牽引を加えた左回旋位

5.牽引を加えた右回旋位

6.C1-C2間に限局した左回旋位

7.C1-C2間に限局した右回旋位

8.中間位での牽引

9.事後テストとして中間位

すべての対象者が正常な血管構造を有しており、個人差があったが、中間位から実験肢位に変化させた時の4動脈の流入量に有意差はなかった。

本研究の結果から徒手療法で一般的に使われる頭頸部の肢位が脳への血流量に対しリスクをもたらすことは示唆されなかった。頚椎に対する徒手療法の安全性、特に上位頸椎の回旋に関する安全性は疑問視されているが、本研究の結果からは頭頸部の肢位自体が血流に及ぼす影響は少ないということが示唆された。

本研究は左右の椎骨動脈および内頸動脈の合計4本の動脈血流と脳への灌流を検討したものである。先行研究では超音波を用いているものが多く1)2)、特定の血管、特に椎骨動脈のみに着目しているものがほとんどである。よって全体的な脳循環に対する検討が行われておらず、本研究のようにMRAにて左右の椎骨動脈と内頸動脈の血流量と脳への灌流量を検討した研究はない。

頸椎の回旋により1つの血管の血流が減少しても他の血管の血流が代償的に増加しており、総合的な脳灌流量はすべての肢位で一定に保たれ、脳灌流にも頸部の肢位による影響はなかったと考えられる。

しかし、本研究では無症状な健常成人を対象としており、実際に頸部に問題を抱える患者においての検討も必要であると考える。また、頭頸部位置を変化させた時の血流についての検討しかされていないため、実際にモビライゼーションやマニュプレーションを実施した際の血流の変化についての検討も期待したい。